《黄河》奔涌处,史诗舞千钧——舞蹈史诗《黄河》

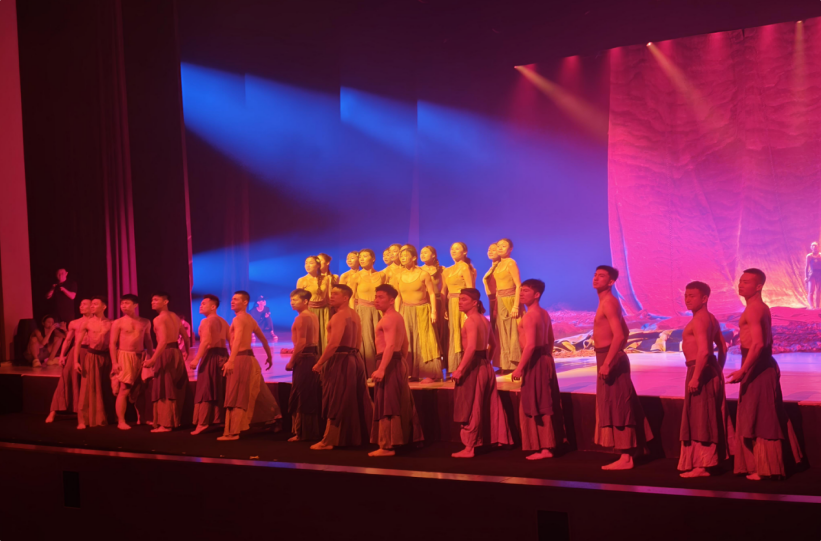

中新网新疆新闻7月31日电(许多熹)第七届中国新疆国际民族舞蹈节的舞台上,一场名为《黄河》的舞蹈盛宴正于7月29日、30日两天精彩上演。将“黄河”这条中华民族母亲河熔铸成“世界上首个舞蹈史诗”,导演张继钢以及山西省歌舞剧院的舞者们为我们讲述了一个跨越千年的文明故事。

破界之舞:在泥浆与布幔间汹涌的魂魄

“第一次让观众看到在舞台上有泥里边的舞蹈。”剧中演员们近乎赤身在泥泞中舞蹈、奋起。山西省歌舞剧院为此专门配备了演员们的洗浴设备,演员们在泥中起舞后需迅速冲洗擦干,立即投入下一幕。这种表演是对文明原始状态的复刻,更是对那片孕育文明的黄色厚土最本真、最炽热的朝圣。

该剧利用褶皱与光影的变化,通过布与纱的动态来营造出黄河的奔腾与汹涌,还创造性地利用悬空布幔作为舞台。在《黄河之水天上来》一章中,舞者们如奔腾潮水般从天而降,飘逸的布幔瞬间化身黄河奔涌的惊涛,以血肉之躯将“黄河之水天上来”的恢弘气势凝练为震撼全场的空中舞蹈史诗。

“基础不牢,地动山摇!”张继钢道出了在布幔上舞蹈的艰险。演员张恒在访谈中印证了其难度,他饰演的“保卫黄河”段落包含大量高空翻腾动作,演员们需以超凡的肌体控制力,对抗流动的布面,方能在演绎黄河“汹涌澎湃”的伟力时保证舞蹈动作的演绎。

十六字纲领:黄河与文明的精神回响

“既然是舞蹈史诗,就应该讲出万年以上的历史。”导演张继钢说。面对以舞步丈量万年的宏大命题,他将创作纲领凝练为十六个字:“简化情节,强化情感;淡化地域,强化国际。”

“它不是一个河流,而是大河文明!”张继钢的视野超越地理疆界,站在国际层面看待人类历史。在舞台上奔涌的不只是黄河,它可以是尼罗河,也可以是底格里斯河。舞台上,具象的独木舟逐渐转变为抽象的布幔,一幕幕舞蹈象征着人类文明千年以来面对洪水、战争等命运挑战时的不屈与智慧。

泪眼与雷鸣:舞蹈与音乐的艺术河流

艺术创新的价值,终在舞台灯光照耀与观众的检验中百炼成钢。

自绸布滑坠而下,他们是舞台上半空中的游鱼,在布的浪潮里跃动;拉动绳索,饰演纤夫的演员在音乐的律动里一起一伏,仿佛黄河水鼓动着他们的命脉。沉抑而不低落,壮烈而又慷慨,每一个音符,每一个极度舒张的身体动作,都淋漓尽致地展示着千年文明历史的底蕴。

红绸舞、纤夫装……舞剧完美融合传统元素与现代艺术。观众史女士盛赞舞台形式新颖,视觉冲击力巨大,不少观众直呼“物超所值”。张继钢在排练场预言:“观众会掉眼泪的。”事实证明,这既是对艺术追求的真挚致敬,也是对被民族精神直击心灵的认同。

黄河之水自远古奔涌而来,裹挟着黄土的深沉、烽烟的灼热、洗濯民族的铮铮傲骨。舞姿最终凝聚为穿越时空的宣言:“站起来是一座高山,躺下去是一条大河。”它已是一条精神巨流,属于黄土高原,属于中华血脉,更属于所有在人类文明长河中搏击风浪、生生不息的伟大族群。

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号