新疆脑卒中防治提速 院士领衔共商“百万减残”大计

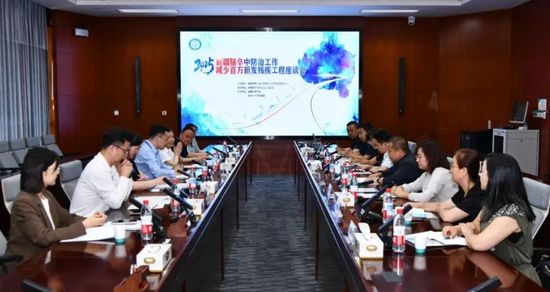

7月25日,“新疆百万减残工程座谈会议”在新疆维吾尔自治区人民医院召开。会议聚焦全面推进新疆脑卒中防治工作,旨在降低脑卒中致残率,保障人民群众生命健康。国家卫生健康委百万减残工程专家委员会主任委员、首都医科大学校长、中国工程院院士吉训明,国家卫生健康委百万减残工程专家委员会办公室成员——国家卫生健康委科技发展中心脑卒中管理专项办公室副主任王凌霄、国家神经疾病医学中心国家卒中筛查和减残办公室副主任王国华、中风识别专班负责人高钰琪等专家参加了会议。

会上,吉训明以线上授课方式详细解读了《2025年国家百万减残工程重点任务及工作部署》,全面阐述了中国脑卒中的严峻现状、多维度防治措施及显著成效。他表示,近年来,新疆通过强化专业人才培训、完善宣教体系等措施,有效应对了卒中患者数量持续增长的挑战。未来,希望可以充分发挥丝绸之路经济带核心区区位优势,构建政府主导、多部门协同、技术创新驱动的卒中防治新模式,着力打造具有国际影响力的区域脑卒中防治示范中心。

与会专家深入探讨了当前我国脑卒中防治路径与面临的挑战。王凌霄表示,面对居高不下的发病率和致残率,必须强化科技创新,加大对人工智能、大数据等前沿技术的研发投入,以实现脑卒中的早期精准诊断和个性化治疗,从源头上提升疗效、减少残疾发生。王国华则强调了筑牢基层防治网络的紧迫性,指出患者多集中于基层,完善基层网络是实现减残目标的核心基础。高钰琪提出,需通过规范化培训提升基层医疗卫生机构诊疗能力,并着力构建高效的区域协同救治体系,确保患者发病后能及时获得有效救治。

会议形成广泛共识:防治工作需关口前移,大力普及“中风120”快速识别口诀,推动高危人群筛查与管理下沉至社区基层,提升高血压、糖尿病等关键风险因素规范控制率;畅通卒中救治“高速路”,加速构建覆盖全域、高效运转的卒中急救地图与分级诊疗体系,确保患者在“黄金时间窗”内抵达具备救治能力的医院,重点推广静脉溶栓、取栓等关键技术;强化区域协同与基层能力,发挥自治区龙头医院辐射作用,通过紧密型医联体、远程医疗支援及骨干下沉帮扶等机制,系统性提升地州、县市医院及社区中心的卒中识别、应急处置和康复管理水平;同时坚持康复与预防并重,完善覆盖全周期的康复服务体系,并加大二级预防力度以显著降低卒中复发风险。此外,普及健康生活方式、加强公众健康教育被普遍视为预防脑卒中的基石。

“此次座谈会的召开,为新疆地区脑卒中防治工作凝聚了共识、指明了方向、注入了动力。”自治区脑卒中诊疗质量控制中心主任、自治区人民医院神经内科主任李红燕在总结中感谢与会专家的宝贵意见,并表示将以本次会议为契机,与全疆医疗机构、科研单位、企业及社会各界进一步加强协作,共同构建脑卒中防治工作新格局,通过强化卒中中心规范化建设,推动筛查、救治、康复全链条能力提升,为广大人民群众的健康福祉筑牢坚实防线。

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号