观鞋垫 忆母亲昏灯密线的岁月

夜雨敲窗,偶检旧箧,忽见青布包裹中藏着一双五色斑斓的鞋垫。灯下细观,但见密匝匝的针脚如蚁阵,层层叠叠的布纹似年轮,霎时泪眼婆娑。慈母仙逝廿载,今适逢百年冥诞,这鞋垫上的每道纹路,竟都成了记忆的沟壑,引我溯游至那些昏灯密线的岁月。

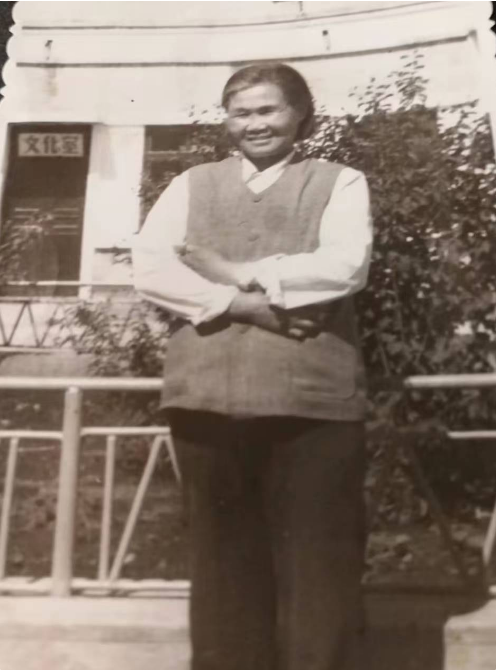

母亲生于一九二五年,幼承外祖母家学,十岁即能运针如飞。彼时家境贫困,五个儿女的衣衫鞋袜,全凭母亲“挑灯夜补衣”。记得每至隆冬,母亲总将儿女冰凉的脚丫揣在怀中比样,次日便能变出絮着棉花的棉鞋。那鞋内衬的垫子,是用父母亲及儿女的旧物布料做的,踏雪不侵寒。

到了七十年代,家境渐宽,母亲却仍守着“缝纫不可辍”的古训。她将我们幼时的衣物及床铺旧料,以面浆裱作“千层袼褙”。每逢劳作归来,便在门前支起案板,剪出各式鞋样。记得姐妹出嫁时、我娶媳妇时,她们鞋里都垫着母亲亲手纳的鞋垫。各色花布的底垫上,母亲在一豆昏灯下,用针线绣着各种花色图案,隐含着“幸福平安”的吉谶。

一九七五年秋,我下乡再教育。临行前几夜,母亲灯下密织,老眼昏花,为我纳了几双鞋垫。真有“临行密密缝,意恐迟迟归”的况味。早上起来,我穿着垫有母亲纳的鞋垫的球鞋,背起行囊,踏上新的征程。每当戈壁劳作、雪原跋涉时,足底总似有暖流涌动,原是母亲将“慈母手中线,游子身上衣”的唐诗,化作了经纬交织的温热。

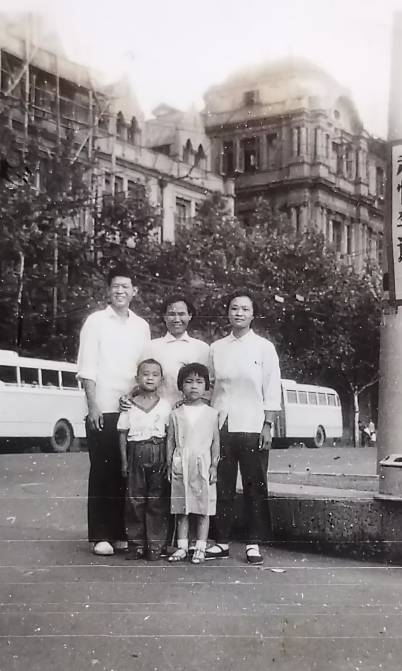

母亲晚年尤喜为孙辈制履。每见孙儿们踉跄学步,便取出家中布织零头,做出各种花色鞋垫。最是动人处,老人家总在垫上绣出各种吉祥图案,取“踏福”之意。每逄春节元宵,母亲都要亲手为孙女做棉袄。特别是孙女离开奶奶进城后,母亲总是抱着为孙女缝织的小棉袄独自落泪。隔段时间便托人给孙女带去亲手做的棉衣鞋垫。

八十年代后,母亲目力渐衰,却仍坚持做鞋垫的旧例。每至更深,常见她将我们的旧衣撕成布条,就着西洋老花镜,在灯下运针,黄晕的光圈里,银针牵着彩线上下翻飞。某夜我佯睡偷观,见母亲每缝三针便要揉眼,却偏要在鞋垫中间织绣出各种图案——这是她从祖母那学来的寓意福禄寿喜等各种拼花。

今重抚这双遗作,想母亲当年,必是效法“织锦回文”的苏蕙,将半生记忆都编进了这方寸之间。遂效古人“枕中书”旧事,将其置于枕头之下。夜来常梦回童年,见母亲坐在月洞窗前,手边线板缠着七彩丝缕,看孙儿酣睡,挑灯走线,而窗外风雪凝霜,日月如梭。

昔东坡居士忆亡妻,有“夜来幽梦忽还乡”之叹;今吾辈睹物思亲,方知“慈母手中线”实乃穿越生死之灵筏。这鞋垫上纵横的纹路,何尝不是母亲用毕生心血绘就的“璇玑图”?每根线头都系着前尘,每处针脚都藏着密码,待夜阑人静时,便细细诉说那些“中有千千结”的往事。(作者 里扬)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号