扎根边陲写青春——90后新疆小伙的“戈壁答卷”

在克孜勒博依镇喀拉央塔克村,一辆电瓶车穿梭于田间巷陌,车轮碾过尘土飞扬的乡间小道,载着一位青年干部往来奔忙。他便是扎根祖国西部边陲的基层选调生、克孜勒博依镇喀拉央塔克村党支部书记阿布都西库尔·阿力木。2022年从兰州理工大学毕业后,他毅然回到家乡伽师,用自己所学知识帮助家乡脱贫致富。以行动诠释着新时代青年报效祖国、建设边疆的赤子情怀。

“作为一名选调生,‘选’择信念,‘调’动思维,‘生’而为民”,这是阿布都西库尔的行动准则。2022年10月,他以基层选调生的身份来到伽师县克孜勒博依镇,先后担任党建干部、政府秘书。初到岗位,笔记本、签字笔和政策文件成为他形影不离的“三件套”。白天跟随走村入户,夜晚在办公室研读文件到星光满天。担任政府秘书期间,他像海绵一样吸收基层工作经验,通过反复研读前辈撰写的公文,在字斟句酌中摸索基层治理的脉络。几个月后,这位计算机专业出身的青年,成长为能写会干的“多面手”。

2024年2月,阿布都西库尔担任喀拉央塔克村党支部书记。这个有着506户2189人的重点村,产业基础薄弱、群众增收困难,维稳形势复杂。面对挑战,他骑着新买的电瓶车开启“车轮上的调研”,5天内跑遍全村,摸清村情民情。阿布都西库尔说:“群众工作无小事,我有时候一天可以接到100多个群众来电,甚至凌晨三、四点电话那头的一声声‘阿书记’,都会让我立即奔赴群众身边,我深知对老百姓而言,件件都关乎切身利益,马虎不得。”

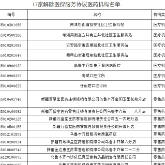

在春寒料峭的田垄间,这位年轻书记带领村民打响了三场“攻坚战”。面对262亩新梅林,他请来农技专家开展水肥一体化管理,推广物理防虫技术,将亩产升至400公斤;对891亩高标准农田棉花进行精细化、科学化管理,亩产达550公斤确保了粮食安全;针对传统养殖规模小、效益低的困境,他通过落实小额信贷+农户自筹资金的方式,提高农户收入,牛存栏达291头,出栏115头,新增羊550只,羊存栏达3047只,出栏1100只。村民们惊喜地发现,在阿书记的带领下,林果业、种植业、畜牧业实现产值853万元,通过稳岗就业实现产值797.2万元,新梅产业带动就业120人,增收26.25万元。

更让乡亲们感动的是他随身携带的那部24小时开机的手机。从春耕时节的农技咨询到突发的邻里纠纷,从帮孤寡老人办理医保到替留守儿童联系助学项目,最多时他一天要接上百个电话。村里的老乡不管谁家有困难、有矛盾,他都会去问一问、帮一帮,看着一张张笑脸,听到一句句“热合买提”,阿布都西库尔的心里比蜜还甜。

如今走进喀拉央塔克村,连片的标准化圈舍里牛羊成群,智慧农业系统守护着万亩良田,新梅加工车间飘来阵阵果香。但最动人的风景,还是办公室那盏常亮的灯——灯光下,年轻书记正在绘制新的乡村振兴规划图,案头摆放着泛黄的笔记本,扉页上工整写着:“奋斗是青春最亮丽的底色,行动是青年最有效的磨砺。有责任有担当,青春才会闪光。”这或许就是新时代中国青年的最好注脚,是一个新时代青年共产党员用赤子之心点燃的星火,是在西部大地上绽放的青春芳华!(崔景馨)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号