她用舞蹈点亮民族交融之美

“我要让孩子们明白,各民族的艺术在交融中彼此成就,共同构筑起中华民族文化艺术的璀璨瑰宝。”这句誓言,是沙雅县第二中学45岁教师米克热古丽·肉斯坦二十多年教育生涯的初心。自投身音乐教育事业以来,她始终坚持将中华优秀传统文化与新疆人文风情相融合,精心编排了《同心共舞》《茉莉花》《中华民族大团结》等50余部舞蹈。在她的课堂上,琴声悠扬、舞步翩跹,各族青少年在艺术的浸润中,真切触摸到了民族团结的温暖力量。

艺术启蒙铸初心

1984年夏夜的葡萄架下,煤油灯轻轻摇晃。父亲的都塔尔琴弦拨动,悠扬的木卡姆旋律流淌在小院里,各族邻居闻声围坐,有人哼唱,有人打拍。

5岁的米克热古丽·肉斯坦赤着脚丫跟着旋律转圈。那时,她尚不懂得民族团结的深意,却已在歌声与笑语交织的温暖里,埋下了一颗“各民族相亲相爱”的种子。

后来,这颗种子在艺术院校的琴房里悄然生长。米克热古丽·肉斯坦总是最后一个熄灭琴房的灯,她的指尖被都塔尔的琴弦磨破,结痂后又在新的练习中磨出薄茧;舞鞋踏破一双又一双,镜中的舞姿从生涩到流畅。她的笔记本上,维吾尔族木卡姆的节奏型、汉族民歌的旋律线、哈萨克族舞蹈的步伐要领密密麻麻,仿佛一条汇聚多民族艺术的河流,在纸页间奔涌。

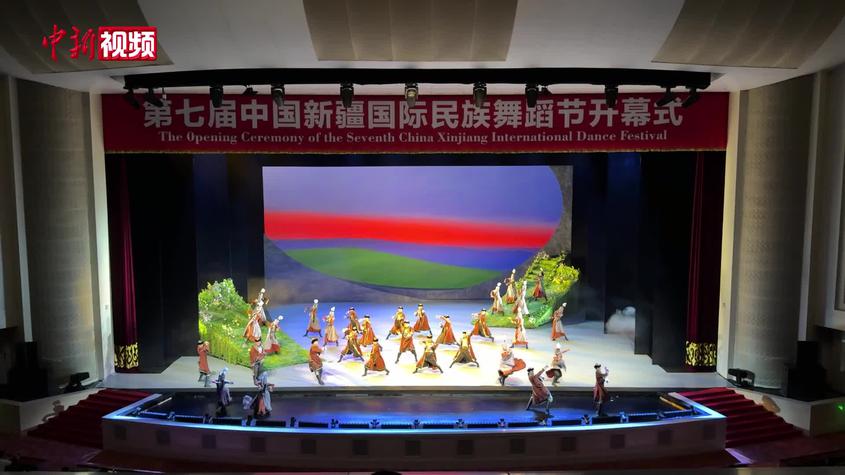

毕业汇演筹备时,米克热古丽·肉斯坦提议编排融合多民族元素的节目。演出当晚,舞台灯光亮起,不同民族舞蹈的韵律在音乐中交织,台下掌声雷动。那一刻,米克热古丽·肉斯坦眼眶湿润,她决心回到家乡,用艺术的火种点燃更多人心中的团结之光。

课堂深耕育新苗

1997年,米克热古丽·肉斯坦走上沙雅县英买力镇中学的讲台。身兼音体美备课组长的她,将艺术课堂打造成民族团结的“试验田”,创新设计的“舞韵融合”课程,让2000余名学生在古典舞的柔韧、现代舞的活力与民族舞的灵动中,读懂“融合之美”。

一节《茉莉花》赏析课上,学生们的讨论正在进行。一名学生小声嘀咕:“太轻柔了,不够带劲!”另一名学生立刻反驳:“含蓄才是它的韵味!”米克热古丽·肉斯坦笑着抱起都塔尔:“咱们给它加些‘新疆调料’如何?”当新编的《茉莉花》响起,既有原曲的温婉,又添了别样的韵律。有人兴奋地拉住身边伙伴:“原来这样搭配这么好听!”这堂特别的赏析课,让大家真切体会到艺术融合之美。

此后,创意小组不断涌现,米克热古丽·肉斯坦的桌上,总会出现学生们艺术上的“金点子”。在艺术的海洋里,民族团结的种子悄悄生根发芽。

她调到沙雅县第二中学后,学校舞蹈社团从12人发展到150人。她特意将各族学生混编在一组,大家相互学习、彼此配合。舞台上,各民族的音乐旋律交织,多样的舞蹈步伐相融,学生们用艺术对话,以舞姿交流,将课堂里种下的民族团结种子,绽放成校园里最绚烂的风景。

舞台传情绽芳华

“舞台是最好的课堂,每一次演出都是一次民族团结的宣言。”米克热古丽·肉斯坦常对学生们说。

二十多年来,她带着孩子们从校园舞台跳到文化广场,从沙雅的社火现场跳到浙江嘉兴乌镇的国际舞台,让民族团结的舞姿绽放在更广阔的天地。

2024年10月,第十一届乌镇戏剧节的聚光灯下,沙雅县第二中学的两名学生身着艾德莱斯绸舞裙登场。她们的舞步里,既有维吾尔族舞蹈的灵动转肩,又有江南水乡的轻柔摆臂。为让两种风格浑然一体,排练期间,米克热古丽·肉斯坦逐帧拆解维吾尔族舞蹈的步伐与眼神,亲自示范每个动作的力度与节奏;为融入江南元素,她带领学生反复研习江南水乡舞蹈的柔美韵律,从手势弧度到转身姿态,将两种风格交融得浑然天成。演出当晚,明快的新疆舞曲响起,孩子们将新疆舞的热烈与江南舞的婉约完美融合,刚柔并济的舞姿惊艳全场。演出的成功远超预期,她们不仅收获如潮掌声,更受邀走进演员黄磊的直播间,数百万网友在屏幕前点赞留言。

米克热古丽·肉斯坦以艺术为笔,在舞台上绘就民族团结的生动图景,让多元一体文化共生共荣的魅力,随着舞步传向四方。(阿克苏地区融媒体中心记者 邓丽娟 通讯员 葛立新)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号