阿拉山口返乡大学生王雅楠:让家乡沃土变创业热土

中新网新疆新闻7月22日电(卢梦琪 张俊 孙玉秀 贺翔宇 敬鑫)正在山东上大学的王雅楠怎么也不会想到,未来的自己会选择回到西北边疆创业,会独自设计整个店面,会坐在摄像机旁平静地讲述自己的创业历程……

“我从不后悔自己的决定,我去过很多地方,最后还是觉得家乡才是我最眷恋的地方。”坐在隐玖·日咖夜酒吧暖黄灯光里的王雅楠说道。

从装修时亲手布置的店面,到如今吧台后琳琅满目的酒架,她把对家乡的热爱汇聚成创业的动力。如今店里常有游客循着酒香而来,她的故事也随着悠扬的音乐在这个酒吧里轻轻流淌,成为这座城市里一抹温暖的注脚。

归乡:理想搁浅与责任重压下的“破局”

回到阿拉山口,这个记忆中“风大到推不开门”的家乡,她最初的打算只是“短暂陪伴”。

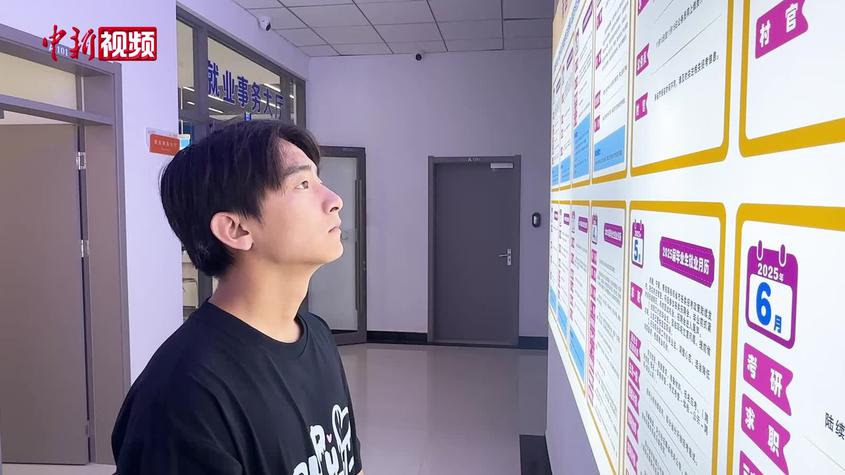

然而,现实的重压很快让她喘不过气:父母身体状况亮起红灯,家庭需要支撑。出国深造的蓝图被现实耽搁,考研的念头在家庭责任面前也变得飘渺。一边是搁浅的广阔天地梦,一边是沉甸甸的故土亲情担,王雅楠陷入了前所未有的迷茫与挣扎。留下,意味着放弃规划好的轨迹;离开,于心何忍?

但在照顾家人的间隙,她敏锐地捕捉到了家乡的另一面:作为亚欧大陆桥的重要枢纽,阿拉山口口岸中欧班列穿梭不息,中外客商往来频繁,商贸脉搏日渐强劲。

“风口就在家门口,我为什么要舍近求远?”王雅楠说。

这个念头,像一颗投入死水微澜的石子,激起了她心中沉寂的创业火花。理想与现实的剧烈碰撞,最终在“留下”与“抓住机遇”之间找到了一个微妙的平衡点——回乡创业。

扎根:冷眼与汗水浇灌的创业“幼苗”

“26岁就开店?开几天就关门了吧……”当王雅楠宣布要在小区开便利店时,周遭的质疑和冷嘲热讽如影随形。在传统观念根深蒂固的小城,一个大学生“屈尊”开小店,被许多人视为“瞎折腾”甚至“没出息”。不被看好的压力,成为她创业路上的第一道荆棘。

创业维艰,远非想象。2023年疫情缓解后,王雅楠的便利店艰难起步。创业初期,没有稳定货源,她一次次凌晨启程,独自驱车往返近千公里外的乌鲁木齐批发市场选品、拉货。从店面装修、货架摆放,到进货、理货、销售、记账,她一人包揽所有角色。最疲惫时,凌晨3点入睡,清晨8点又得开门迎客,身体的透支与精神上的孤独感双重夹击。

“累到想哭的时候,那些质疑的声音仿佛又在耳边响起。”但骨子里的倔强支撑着她:“我必须做好每一个环节,才能开好商店。”

这段浸满汗水的“试水”期,不仅赚取了宝贵的现金流,更让她摸透了市场脉搏,锤炼了经营能力,为后续的“破土而出”扎下了深根。

便利店的运营逐渐平稳,王雅楠却不愿止步于“小卖部”,她敏锐察觉到城市发展带来的新需求,近年来,阿拉山口市城市“‘一带一路’重要节点城市”和“亚欧跨境枢纽”,吸引着越来越多的游客和投资者前来探访和发展。随之而来的问题,便是酒店床位供不应求。

开民宿?这个念头刚冒出来,王雅楠面临新的难题:当地民宿并不鲜见,如何做出特色?如何在熟人社会与外来客商交织的独特土壤里,种出不一样的果实?

一次朋友聚会上的无心之语点醒了她。一个大胆的设想诞生:融合“民宿+日咖夜酒”模式,打造一个集住宿、社交、休闲于一体的复合空间。

长辈们摇头:“酒吧?不务正业!”同行观望:“搞这么复杂,能行吗?”?传统业态与创新模式的理念碰撞,无声却激烈。

王雅楠顶住压力,将差异化策略贯彻到底。针对本地“熟人社会”特性,她大胆地将酒吧70%的面积设为私密包厢;瞄准频繁出入的外籍司机和外贸客商,引入了水烟、伏特加等特色商品,同时积极尝试电商营销,通过抖音直播、团购优惠为商家引流。

“人不能总想着过去,小城市创业成本低,第一个店投了20万,超市已经给爸妈还清了,这个店楼上楼下加起来大概五六十万。”王雅楠在这座城市成功开设了多家店铺,不仅带动了当地就业,还用实干证明,向前走,在哪都能开出花。

回响:个人自洽与家乡共荣的“交响”

在阿拉山口的街头,咖啡店的香气正悄然改变着这座小城的气息。作为当地“第一个吃螃蟹”的创业者,王雅楠开设的便利店、民宿与咖啡店,不仅激活了沉寂的商业生态,更带动起一串连锁反应。如今,越来越多的咖啡店、特色小店沿着街道铺开,一条条新兴商业街正拔地而起。

“以前大家休息,能去的多是民族特色的小店,现在不一样了。” 王雅楠望着店内围坐聊天的年轻人,笑着说,“我家这小清新风格的咖啡店,成了年轻人新的聚集地。他们来这儿聊天、谈梦想,甚至组队讨论创业想法,这种活力是以前少见的。”

她的观察里藏着最直观的变化:曾经,年轻人想找个舒适的地方交友畅谈,选择寥寥;而现在,她的店与陆续兴起的同类业态,正一点点重塑着小城的消费图谱,“年轻人愿意为新的体验买单,这种消费活力被真正激发出来了。”

商业的繁荣背后,是生活方式的悄然迭代。午后的阳光透过玻璃窗洒进咖啡店,三五成群的年轻人捧着咖啡,话题从工作聊到旅行,从家乡变化谈到人生规划,这场景在几年前的阿拉山口并不常见。

如今,她的店成了许多人下班休息的“固定据点”,老顾客们即使不认识,也能因常来而熟络,“这种松弛的社交氛围,其实是给小城注入了新的生活节奏。”

作为山口人,看着家乡从昔日的边陲小城成长为日渐繁荣的口岸,王雅楠的眼里满是自豪。

“我小时候,这里风大到推不开门,火车常被风雪困住;现在呢,绿化越来越好,街道越来越热闹,外贸货车来来往往,一派欣欣向荣。” 她顿了顿,语气里带着笃定,“看着家乡一点点变好,自己内心特别骄傲,这份价值感,比赚多少钱都踏实。”

这份对家乡的深情,正指引着她走向更远的路。如今,王雅楠的几家店已步入正轨,她正忙着打磨团队,计划形成专业化的运营体系。

“阿拉山口的口岸经济前景越来越好,这是多大的机遇啊。” 谈到未来发展机遇,王雅楠眼里闪着光,“等团队理顺了,我想借着政府优惠政策的东风,把更多精力和资本投入外贸。”

对她而言,这不是遥不可及的梦想,而是扎根热土的必然选择。“我生在这儿,长在这儿,看着它从荒芜到热闹。未来,我想让自己的脚步跟上它发展的节奏,用更实在的行动,让这座我深爱的小城,变得更有活力。”王雅楠说。

阳光穿过咖啡店的窗,落在 “青年之家” 的墙上,也落在王雅楠望向远方的目光里。在这片她用青春浇灌的土地上,个人的成长与家乡的繁荣,正朝着同一个方向,生长得愈发蓬勃。

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号