“智”绘山海同心图 青春筑梦“疆”未来

——厦门大学“丝路同源·山海交响”社会实践队再启程

丝路同源齐携手,山海交响共频振。为深入贯彻“文化润疆”战略,扎实铸牢中华民族共同体意识,推动闽疆两地在产业、文化、教育领域的深度协作,厦门大学管理学院“丝路同源·山海交响”实践队于2025年7月下旬再度启程,奔赴新疆昌吉回族自治州,以“民族文化融合视角下的文旅创新”为主题,开展为期十天的校地服务与调研实践。

秉承服务边疆的初心与使命,管理学院已连续多年组建赴疆实践队。今年的实践队获得福建省同心慈善基金会经费支持,由管理学院10位不同专业的本科生和研究生组成,学院党委副书记郑碧娇、旅游与酒店管理系副主任郑伟民及伍晓奕、陈菲老师带队指导,带着东南沿海的智力资源与深厚情谊,在天山脚下探寻边疆发展新路径,用专业行动诠释高校服务地方的使命担当,让闽疆同心的纽带在实践中愈发坚韧。

智赋产业兴:专业方案激活经济

为精准把握区域经济发展脉络,实践队深入昌吉州多家代表性企业开展调研。从宽山农场“小而精”的特色有机农业,到西域春乳业“从牧草到餐桌”的全产业链模式 ;从印象戈壁酒庄带动一二三产业融合发展的“紫色经济” ,到特变电工攻克技术;从“中国制造”的坚实根基,再到“中国创造”的蓬勃崛起……队员们通过实地走访,深切感受到昌吉州依托独特资源禀赋,在一、二、三产业赛道上迸发出的蓬勃生机,为理解西部地区高质量发展路径提供了鲜活范本。

实践队参访特变电工、印象戈壁葡萄酒庄、宽山农场、西域春乳业等企业。

实践队参访特变电工、印象戈壁葡萄酒庄、宽山农场、西域春乳业等企业。文化润同心:文旅专业活化遗产

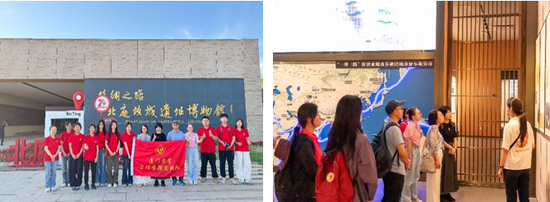

铸牢中华民族共同体意识,文化是根基。实践队紧扣昌吉州 “历史文化富集区” 的特点,依托旅游管理、市场营销等专业能力,以 IP 化运营思路活化文化遗产,推动闽疆文化互鉴交融。实践队聚焦昌吉州丰富的历史文化资源,对北庭故城世界级文化遗产地和车师古道进行深度调研。北庭故城国家考古遗址公园于 2024年荣获“全国民族团结进步模范集体”称号,2025年入选国家首批重要大遗址清单,是阐释中华民族多元一体格局的重要载体。实践队通过实地勘察、与游客访谈,提出了开发“小小考古学家”体验营和“剧本杀”等互动活动、设计特色IP文创产品的具体建议,并发挥专业优势运用AI技术制作以诗人岑参为主角的创意宣传视频,助力千年文化遗产焕发时代新生。

针对车师古道“市场知名度低、基础设施薄弱、商业运营潜力不足、文旅价值未能充分释放”等现状,实践队借鉴夏塔古道“专业化路线设计 + 主题化营销推广”等文旅开发经验,从路线规划、基建完善、服务配套、场景打造到营销推广,提出了系统性开发方案,为其文旅行业高质量发展注入新动能。

实践队在北庭故城进行调研。

实践队在北庭故城进行调研。红色铸魂脉:思政 + 专业厚植情怀

从福建的“闽东精神”到新疆的“军垦精神”,都是中华民族的精神瑰宝。实践队采用 “思政教育 + 专业观察”双驱动模式,将红色教育作为铸牢共同体意识的重要载体,在实践过程中专程参访了新疆的多个红色教育基地,既感悟精神力量,更以商科视角分析 “精神转化为发展动能”的路径,让闽疆精神同频共振。这不仅是一次社会实践,更是一场追寻革命先辈光辉足迹、淬炼爱国情怀的精神远征 。

在新疆维吾尔自治区博物馆“永远跟党走”主题馆内,一幅幅历史画卷徐徐展开。通过详实的历史文献和珍贵的革命文物,队员们系统学习了新疆各族人民在中国共产党的领导下,为实现解放与发展而英勇奋斗的光辉历程。这次学习让队员们深刻体会到,今日新疆繁荣稳定的局面是无数先辈用血汗换来的,来之不易,必须倍加珍惜 。在新疆军垦博物馆,队员们完成了一次深刻的精神洗礼 。馆内一件件打满补丁的旧军衣、一把把被汗水浸润而磨得光滑的坎土曼,都是无言的丰碑,诉说着那段艰苦卓绝的峥嵘岁月 。当兵团战士们“献了青春献终身,献了终身献子孙”的誓言回响在耳边,队员们被这股震撼人心的垦荒精神深深地打动,真切地体会到军垦兵团的无私奉献与冲天豪情 。

在石河子周恩来总理纪念馆,实践队缅怀革命先烈,学习英雄先辈们用终生奋斗坚挺起中华民族的精神脊梁;在艾青诗歌馆,“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉!”的诗句,让学子们的爱国情怀跨越地域,融为一体。

特别在昌吉州呼图壁县二十里店镇,实践队参观了闽东精神体验馆,深入学习“弱鸟先飞”“滴水穿石”的奋斗精神,与当地干部群众交流 “如何用奋斗精神破解乡村发展难题”,为当地提出 “精神赋能产业” 的具体建议。这不仅是单向的文化展示,更是闽疆两地人民共有的精神财富与奋斗基因。

实践队在新疆博物馆、军垦博物馆、福建楼、军垦第一连等爱国主义红色教育基地进行参访。

实践队在新疆博物馆、军垦博物馆、福建楼、军垦第一连等爱国主义红色教育基地进行参访。山海同协作:精准帮扶助振兴

“山海协作”是本次调研中贯穿始终的动人旋律,厦门援疆指挥部正是这曲动人乐章的重要谱写者之一。作为连接厦门与昌吉州吉木萨尔县的桥梁,指挥部始终致力于将福建人民的深情厚谊与新疆发展的实际需求紧密结合。在吉木萨尔县的厦门援疆指挥部,指挥部领导向师生们详细介绍厦门对口援疆的历史沿革与进展成就。队员们考察了由厦门援疆资金和技术支持发展壮大的三众羊肚菌种植基地,该项目采用“支部+企业+合作社+农户”的创新模式,有效带动了当地村民就业增收,这正是产业援疆促进民族融合的生动缩影。从精神共鸣到经济共荣,再到文化共兴,厦门援疆指挥部正通过一个个扎实的项目,将“命运共同体”的理念从蓝图变为现实,让其在天山南北落地生根,开花结果。

实践队参访厦门援疆指挥部。

实践队参访厦门援疆指挥部。受援疆指挥部将智慧和力量精准滴灌在当地产业、乡村一线的思路启发,实践队深入“全国乡村治理示范村”所在的呼图壁县二十里店镇,协助该镇策划并举办“石榴花开二十里店”文化节活动。赴疆之前,实践队带队教师与镇领导多次进行线上沟通,不断完善活动方案,旨在把二十里店镇打造为昌吉州有影响力的研学基地;抵达后,队员们既当 “策划者”,又当 “执行者”,从活动流程优化、现场动线设计及氛围布置、到活动当天的组织开展,全程以专业标准参与,以实际行动保障文化节顺利推进。

实践队与二十里店镇共同打造民族文化体验活动。

实践队与二十里店镇共同打造民族文化体验活动。针对中小学生群体,实践队结合教育学与文旅专业知识,精心设计了一套以维吾尔族民族文化为核心内涵的研学方案,并巧妙融入闽疆协作与红色教育元素,构建了“探、赏、品、创、悟、传”六大体验模块。文化节活动现场处处都有队员们的身影, 他们配合二十里店镇工作人员,耐心指导小学生动手制作西游记皮影戏、参与打馕、扎染、拓印等传统手工艺课程。

实践队还完成了详尽的《二十里店研学发展手册》,就如何引进专业研学团队、引导村民参与、实现共建共享提出了运营建议,为当地将文化资源优势转化为经济发展优势绘制了清晰的蓝图,为当地留下 “带不走的智慧”。这种“共建共享”的模式,正是闽疆协作的鲜活样本。

实践队制作的北庭故城宣传视频。

实践队制作的北庭故城宣传视频。结语:山海不负青春志,闽疆同心向未来

本次赴疆实践,实践队不仅形成了《北庭故城文化遗址的旅游宣传与推广》《昌吉州吉木萨尔县文旅产业发展调研报告》等5份融合商科专业视角的高质量调研报告、制作6个文旅推广视频,更以专业行动为昌吉州产业升级、文旅创新、乡村振兴注入了“厦大动能”。在这场“行走中的思政课”里,同学们深刻理解了“铸牢中华民族共同体意识”的实践伟力,在服务基层的过程中,种下了“扎根祖国大地,贡献青春力量”的种子。厦门大学管理学院实践队以脚步丈量新疆热土,以智慧服务乡村文旅振兴,深刻诠释了新时代青年“胸怀‘国之大者’,情系万里边疆”的使命担当。未来,学院将持续深化 “丝路同源・山海交响” 实践品牌,推动高校商科智力资源与边疆发展需求深度对接,让 “闽疆同心” 的纽带越牵越紧,让更多智慧成果在祖国边疆落地生根、开花结果!

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号