科技赋能筑基石 创新引领西安供水主干道建设破局攻坚

城市供水,是民生之基、发展之要。西安市西南郊水厂二期一阶段配水管道西线3标段项目,肩负着将优质水源输送至城市肌理的重任——全长7.39千米的DN2200管道主线,如同一条“生命动脉”,串联起千万市民的用水需求。面对工程建设中的重重挑战,项目部以科技创新为引擎,在工艺革新、智能管理、细节优化中突破壁垒,为西安供水事业高质量发展注入强劲动能。

破局“天堑”:从“焊轨攻坚”到“坦克轮滑”的效率革命

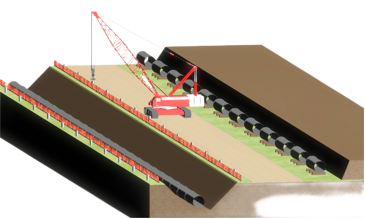

临兴高速段的穿越施工,曾是项目推进的“拦路虎”。按照原设计,需在高速段内铺设滑轨引导钢管就位,每隔 6 米就要焊接一组轨道支架,31组支架的焊接作业不仅要消耗大量工时,更隐藏着多重风险,有限空间内的二保焊对通风要求极高,稍有不慎便会影响焊接质量;施工人员频繁进入密闭空间作业,安全隐患持续攀升。

“不能被既有方案困住手脚!”项目部召开技术攻坚会,联动设计、施工、安全多部门反复推演,最终敲定“坦克轮滑入”新工艺——放弃地面轨道焊接,改用具备承重强、移动稳特点的坦克轮,在工作井内即可完成钢管推送。这一创新如同“改弦易辙”,不仅省去了大量的地面焊接作业,极大程度缩短了该段施工工期,更减少了施工作业人员暴露于危险环境的频率,让安全管控从“被动防御”转向“主动规避”,实现了效率与安全的双重跃升。

精铸“天工”:BIM技术让“挤迫场地”变身“有序战场”

施工场地内,大型设备、材料堆存、作业区域交织,空间狭小的现实让工序衔接成了难题——稍不注意就可能出现设备“打架”、材料转运受阻的情况,影响整体施工节奏。

项目部敏锐捕捉到BIM技术在空间管理中的核心价值,将其深度融入施工平面设计全流程。通过建立三维可视化模型,施工场地内的塔吊位置、材料堆场、临时道路、作业分区等要素被精准“搬进”虚拟空间,技术人员可直观模拟不同工序的空间占用情况。

这种“数字预演”让施工方案从“经验判断”转向“数据支撑”,不仅使场地空间利用率大幅提升,更避免了因工序冲突导致的返工,为“完美履约”筑牢了智能管理基石。

雕琢“细节”:注浆孔里的“小创新”守护“大安全”

“大工程要经得起细究,小细节能决定成败。”在钢管注浆施工中,注浆孔的封堵质量直接关系到后期管道试压安全——若封堵不严出现泄漏,轻则延误试压进度,重则影响管道使用寿命。

为了解决这一问题,项目部组建党员突击队、青年突击队,联动科技、项管、安全等部门进行技术创新,专攻这一难题。经过多次试验,团队研发出新型注浆孔打压设备,该设备能够对钢管注浆孔进行快速、准确的打压测试,及时发现封堵缺陷,有效防止后期管道整体试压泄漏。新设备操作简便,效率更高,且能有效保证施工质量。

从顶管工艺实现高效穿越临兴高速,到BIM模型助力精细管控,再到注浆孔设备守护质量底线,西安市西南郊水厂二期配水管道项目的每一步突破,都镌刻着“科技赋能”的印记。作为西安供水网络的重要枢纽,该项目不仅为城市输送着清澈活水,更积累了一套可复制、可推广的创新经验。项目部将持续以创新为笔,在后续建设中续写突破篇章,让这条“生命动脉”更强劲、更可靠,为西安城市发展与民生改善贡献央企力量。(董佳辉 李伟鼎)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号