稻浪翻金

11月的四师六十八团长丰镇,丰收的余韵未散,增收的热潮未减:连片稻田里,秸秆还田、冬翻工作同步开展;团镇的新米清香味与特色农产品的烟火气交织,勾勒出一幅丰产增收图景。

这份丰收的喜悦与增收的底气,源于团镇自2021年启动的农业产业强镇建设项目。团镇围绕水稻主导产业投入资金1250万元,系统推进传统农业提质增效、特色水产养殖、新型经营主体培育等5类任务落实,促使“一粒米”变成职工群众增收的“金钥匙”。

如今,项目成效全面显现:水稻单产稳超760公斤,稻虾共作亩均增收2000元,成立了39家合作社,职工入社率超95%,农旅融合项目年接待游客超3万人次,一幅粮丰民富、产业兴旺的画卷在团镇徐徐展开。

良田良技稳收成

11月6日,在六十八团长丰镇六连的水稻种植区里,职工唐德荣正忙着组织机械开展秸秆还田与冬翻工作,为来年春耕作准备。“今年收成好,50亩水稻单产超780公斤,现在把田地管理好,明年才能再获丰收。”唐德荣脸上满是欣慰。

唐德荣的“欣慰”,源于农业产业强镇建设项目中“传统农业提质增效”板块的精准投入。针对六连智慧稻田建设,团镇累计投入资金260万元,不仅建了稻田全周期视频监控系统,还配套建了小型气象站,让稻田管理有了“科技眼”,职工群众通过手机就能实时掌握作物生长、土壤墒情等情况,精准开展水肥管理工作。

粮食稳产的根基,始终在耕地保护与基础设施升级上。

项目启动以来,六十八团长丰镇严格落实“耕地保护党政同责”,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,稳稳守住13.05万亩粮食播种面积。同时,项目资金持续向高标准农田建设倾斜,累计改造提升高标准农田9万亩,今年新增的1.43万亩已全部投入使用。

如今,六十八团长丰镇4个连队的21公里斗渠完成防渗改造任务,节水滴灌技术实现全覆盖,每亩地不仅节水20%,肥料利用率还提升15%,仅水费一项,团镇职工群众每年就能减少近300万元支出。

“良田配良技才能实现增产增收。”六十八团经济发展办公室主任魏朝辉介绍,“传统农业提质增效”板块还专门投入资金140万元建设水稻良种繁育基地,培育的“伊香1号”“伊香2号”等优质品种,比普通品种每亩增产50公斤以上。

除技术赋能之外,农业机械化的全面实现更让职工群众尝到了甜头。

如今,团镇水稻耕、种、收综合机械化率达98%,北斗导航播种、无人机飞防已成为常态。

良田良技让职工群众增收的步伐不断加快。六十八团长丰镇六连职工周仁宏高兴地告诉记者,“种植的50亩稻虾田,今天收获了150公斤小龙虾,每公斤售价120元,这都是项目补贴给的底气!”

周仁宏所说的,正是项目“特色水产养殖”板块的成果——该板块总投资200万元,专门建设2000平方米种虾基地,解决了“虾苗难寻、成本高”的问题。

团镇稻虾共作面积从2020年的500亩扩展到今年的1万亩,全年稻虾、稻蟹产量达900余吨,职工群众亩均增收1500元,实现了“一水两用、一地双收”。

好米卖上好价钱

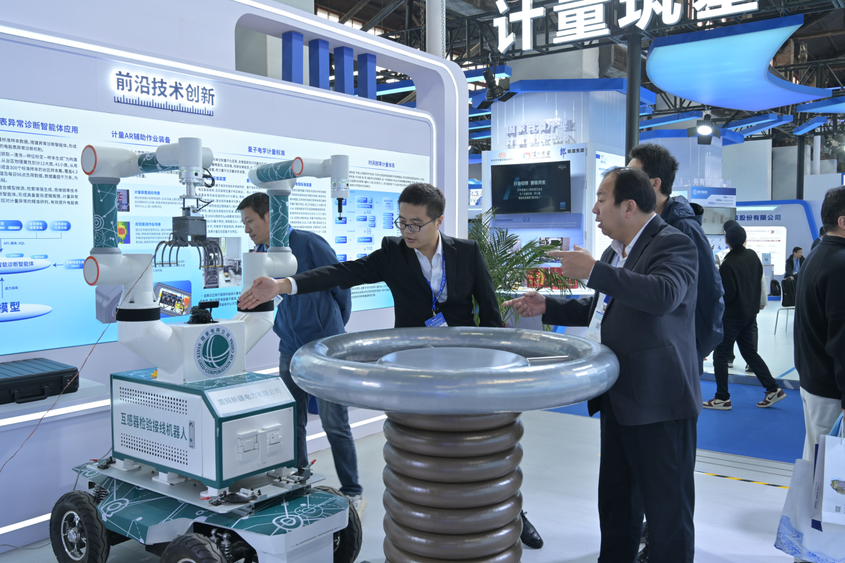

11月8日,在新疆创锦伊香米业有限责任公司(简称“伊香米业”)的自动化生产车间里,机器轰鸣声不断,质检员手持检测仪逐批检查精米品质,包装工人忙着把封装好的“伊香香米”装箱。

“今年的新米腹白少、口感好,订单已经排到12月了,电商平台的冬储订单尤其多,必须连夜发走,保证消费者能及时收到新米。”该公司车间负责人介绍,车间里10条生产线满负荷运转,每天加工新米100吨,仍供不应求。

伊香米业的生产热潮,是团镇依托农业产业强镇建设项目推动农产品加工升级的缩影。为提升稻米加工能力,团镇分两次投入资金:先投入资金250万元,对生产线进行智能化改造;后投入资金200万元,用于升级包装线。

两次改造后,伊香米业的日加工能力从50吨提升至100吨,精米出品率从70%提升至73%,每年新增利润超200万元。

在项目推动下,团镇不仅注重“加工端”升级,更着力发挥“品牌端”优势。

今年,“可克达拉大米”“长丰香米”“兵团香米”3个品牌获批地理标志证明商标,团镇同步拓宽线上、线下销售渠道——电商平台年销售额突破5000万元,通过商超、餐饮渠道达成的销售额占比超80%。

产业集聚效应在团镇特色产业园区内进一步凸显。

目前,园区已集聚农产品加工企业9家,其中规上企业2家,年加工稻米6万吨、玉米4万吨,还能生产优质小麦种子5000吨、水稻种子500吨,成为伊犁哈萨克自治州优质粮食加工和制种的核心基地。

2023年以来,项目资金还支持新落地农业产业项目3个,新增粮食加工产能4万吨;针对企业融资难问题,团镇协调银行发放贷款800万元,帮助企业扩大产能,直接带动50余名职工群众就业,月薪均在4000元以上。

加工产业火热的同时,农旅融合也成为团镇产业发展的新增长点。金秋时节,长丰稻作文化展览馆前停满了游客车辆,孩子们坐着稻田小火车穿梭在金色稻浪中,家长则在展览馆内了解水稻种植历史,不少游客临走时还特意购买新米、稻虾等特色产品。

这一热闹场景,得益于项目“休闲农业发展”板块的投入——团镇累计投资100万元,不仅装修了游客服务大厅,还修建了1.5公里长的稻田小火车轨道。仅今年国庆期间,这里就接待游客超1.2万人次,带动农产品销售,金额超300万元,让职工群众在家门口实现了就业增收。

职工增收笑开颜

近年来,六十八团长丰镇的农民合作社围绕农业增效、职工增收,形成了以水稻种植为核心、多元产业融合发展的特色模式,其中可克达拉市新奇特农业农民专业合作社是稻虾共作的创新典范。

该合作社成立于2021年,由团镇六连党支部牵头,在水稻田中养殖小龙虾,实现“一水两用、一地双收”;2021年注册“心鲜丰”虾蟹米商标,2022年推出高端产品“血米”,并通过线上、线下渠道销往南京市、乌鲁木齐市等地,市场供不应求。今年,该合作社首次参加(中国)亚欧商品贸易博览会,推介稻虾米系列产品,进一步提升品牌影响力。

“职工群众入社不仅有订单保底收购,还能获得粮食补贴,加上每年分红,比自己单干多赚2万多元!”周仁宏说:“大伙儿跟着合作社干,准能有好收成!”

合作社能成为职工群众信赖的“致富平台”,离不开项目“新型经营主体培育”板块的扶持。该板块总投资100万元,通过资金补贴、技术指导、规范管理等方式,重点培育农工合作社示范社。

截至9月底,六十八团长丰镇共培育9家示范社,其中5家获评师级示范社,1家获评兵团百强合作社。目前,团镇规范运行农工合作社总数达39家,职工入社率超95%,形成“龙头企业+合作社+职工”的紧密利益联结机制。

合作社统一从厂家采购农资,每亩能节省成本150元;统一对接伊香米业等企业,与企业签订2万余亩水稻收购订单,收购价比市场价高5%;项目资金还帮合作社购买了收割机、插秧机,进一步降低种植成本。数据显示,自项目启动以来,团镇合作社带动职工亩均增收116元。

职工群众能安心种粮,还得益于团镇全方位的农技服务保障。

在项目资金支持下,团镇创新推行农技服务“宣传引导到位”“现场教学到位”“田间调查到位”三到位模式,通过多种形式学习、培训,即便是种植新手也能种出优质水稻。同时,严格落实粮食安全生产责任制,将生产任务细化到每一块地;依托项目统筹整合财政涉农资金6614万元,其中有14个农业生产补贴类项目,为1899名职工发放水稻、小麦等惠农补贴3851万元,平均每户职工能领到2万多元。

“种粮有补贴,受灾有保险,合作社还兜底,咱们只管安心把地种好。”团镇三连职工徐保平告诉记者,“日子越过越有奔头,这都得益于项目的实施!”

从1250万元项目资金的精准投入,到5大类建设任务的落地生根;从传统农业向智慧农业的跨越,到“种、加、销、旅”全产业链的成型;从职工群众单打独斗到抱团发展的转变——农业产业强镇建设项目的成果,不仅让9.5万亩粮田变成了“金土地”,更让职工群众的“钱袋子”越来越鼓,在兵团推进农业现代化的道路上,六十八团长丰镇书写了粮丰民富的新篇章。(兵团日报常驻记者 李惠 通讯员 崔凯 黄海涛)

京公网安备 11010202009201号

京公网安备 11010202009201号